看護におけるヒヤリハットとは?5つの事例と報告書の書き方を解説

「あっ、危なかった……」その一瞬を見逃さないことが、患者さまの命を守ります。

看護の現場では、日々多忙な業務の中で「ヒヤリ」としたり「ハッ」とする瞬間に出会うことがあります。ミスには至らなかったものの、あと少し気づくのが遅れていたら――そんな経験は、誰にでもあるはずです。

しかし、「自分が責められるのでは」「報告書を書くのが大変」といった不安から、そうした体験が十分に共有されないことも少なくありません。

この記事では、「ヒヤリハットとは何か?」という基本から、看護現場でよくある5つの事例、そして報告書の書き方までをわかりやすく解説します。

報告を通じて、同じミスを繰り返さない仕組みをつくることが、患者さまの安全、そして看護師自身の安心につながります。

あなたの経験が、チームの力になり、未来の事故を防ぐ鍵になるのです。

看護におけるヒヤリハットとは?

ヒヤリハットは、事故を未然に防ぐための情報源であり、医療安全対策に役立ちます。まずは、ヒヤリハットの基本を知り、チームで認識を共有しましょう。

- 看護におけるヒヤリハットの定義

- 看護師がヒヤリハットを報告する目的

- ヒヤリハットとインシデントの違い

これらの違いや目的を明らかにすることで、ヒヤリハットを前向きな改善の機会と考えられるようになり、看護師自身の心理的な負担も軽減されます。

看護におけるヒヤリハットの定義

日本看護協会の「業務上の危険から看護職を守る(安全な職場づくり)」によると、ヒヤリハットとは、「重大な災害や事故には至らず、患者さまに危害を与える一歩手前で、ミスに気づいて事なきを得た出来事」を指します。

患者さまへの実害がなかった点が特徴であり、医療安全の分野では、再発防止のために重要視されています。

看護師がヒヤリハットを報告する目的

看護師がヒヤリハットを報告する目的は、個人を責めることではなく「再発防止」と「安全システムの改善」にあります。報告書からミスが起こりそうになった根本的な原因、たとえば、業務の忙しさや薬の配置の不備などをチームや組織全体で特定できるようになります。

これにより、看護師個人の注意喚起で終わらせず、安全に働ける仕組みを作ることが可能になるのです。

ヒヤリハットとインシデントの違い

ヒヤリハットとインシデントは、次のように区別されます。

| ヒヤリハット | インシデント | |

| 患者さまへの影響 | なし(危害の一歩手前で回避) | あり(患者さまに何らかの影響が及んだ) |

| 具体事例 | 別の患者さまの薬を手に取ったが名前を見て間違いに気づいた | 別の患者さまに薬を投与したが、すぐに間違いに気づき対処した |

インシデントは、患者さまへの影響の度合いに応じて、レベル0~レベル5まで分類されます。

ただし、この影響度分類の基準は病院や施設によって異なる場合があるため、働く職場の定義を確認することが重要です。ヒヤリハットもインシデントも、どちらも報告が必要な重要な情報です。

看護の現場におけるヒヤリハット事例とその対策

看護現場で報告されているヒヤリハット事例と、具体的な対策を解説します。

- 投薬ミス

- 転倒・転落の未然防止

- 感染防止関連

- 患者確認ミス

- 医療機器の操作ミス

これらの事例は、どの職場でも起こりうるリスクを示しています。それぞれの事例から学び、個人の注意だけに頼らずにチームで仕組みを作って、事故を未然に防ぎましょう。

投薬ミス:薬剤取り違え

| <事例> 似た名前の薬剤が隣同士の棚に並んでいました。患者Aの薬を準備する際、患者Bに処方されている薬を手に取り、準備を進めてしまいました。しかし、投薬直前のダブルチェックで、薬剤名と患者名を確認した結果、間違いに気づき、患者さまに投与されることなく未然に防ぐことができました。 |

名前やパッケージが似ている薬剤は、離れた場所に配置する工夫をおこなうことが、事故防止につながります。

また、投薬時は「誰の薬か」「何という薬か」「量は正しいか」など、6Rに沿って声に出して確認したり、バーコード認証でチェックしたりすることで確認作業を確実に実行できるようにします。

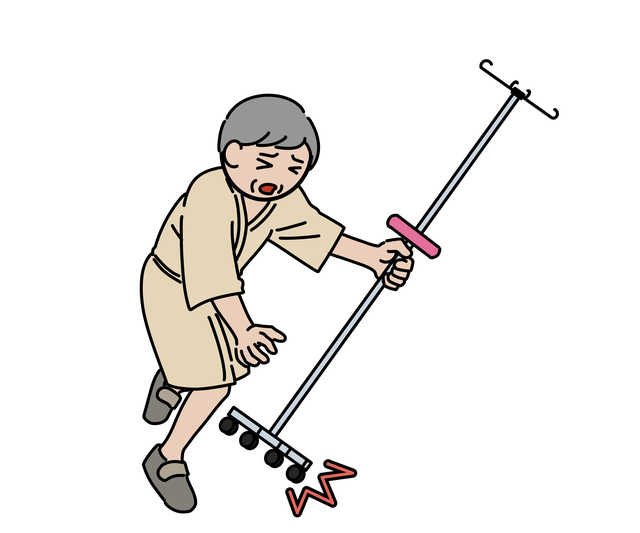

転倒・転落の未然防止:見守り中のヒヤリ

| <事例> 深夜帯、ナースコールが鳴り、急いで病室へ向かいました。到着した際、認知症で離床リスクが高い患者さまが、ベッド柵を乗り越えようとする体勢となっており、あと数秒発見が遅れていたら床に転落していた状況でした。夜勤帯の少人数体制で巡視間隔が空いてしまっていたことが、ヒヤリハットにつながった要因でした。 |

転倒・転落リスクが高い患者さまには、体動を早期に察知できるセンサーマットや離床センサーを使用し、見守りを強化する必要があります。

とくに、深夜帯はスタッフの動き方や巡視の経路、時間を定期的に見直し、患者さまの危険度に応じた見守り計画を実行することが事故防止に欠かせません。

感染防止関連:清拭・手袋交換忘れ

| <事例> 感染隔離が必要な患者さまの清拭を終えた後、そのまま手袋を交換せずに、次の患者さまの処置に向かおうとしてしまいました。移動しようとする直後に汚れた手袋を交換し忘れていたことに気づき、急いで手袋交換と手指衛生をおこないました。このまま処置をしていたら、患者さま間で細菌を広げてしまう可能性があったため、感染対策の意識の緩みにハッとしました。 |

処置前後や物品に触れる前後の手指衛生と手袋交換を「一連の動作」として徹底し、うっかり手順を飛ばさないように業務を標準化しましょう。さらに、処置カートやベッドサイドなど、看護師の手の届きやすい場所にアルコール製剤を配置することで手順を忘れないようになります。また、定期的な研修で、チームが手指衛生の重要性を意識できるようにすることも大切です。

患者確認ミス:同姓患者の処置取り違え

| <事例> 入院中の患者さまに同姓の方がおり、軟膏処置の準備中に別の方の処方伝票を見てしまいました。そのまま軟膏を塗布しようとしましたが、持参した伝票とベッドサイドの名札を照合した際に、間違いに気づき、処置の取り違えを未然に防げました。業務が忙しく氏名だけで判断しそうになる危険性にハッとしました。 |

処置や投薬の際は、患者さまにフルネームを声に出してもらったうえで、バーコード認証をおこなうルールを徹底しましょう。とくに、同姓同名の患者さまがいる場合は、ベッドサイドに目立つ警告表示を貼るか、電子カルテ上でアラートを出すなど、システムと環境の両面からミスに早く気づける仕組みを設けることが重要です。

医療機器の操作ミス:輸液ポンプ設定誤り

| <事例> 輸液ポンプを設定する際、流量を「10ml/h」とすべきところを「100ml/h」と誤って入力してしまいました。開始直前、画面に表示された数値が普段と異なり違和感を覚えたため、入力ミスに気づき修正しました。もしこのまま投与していたら、患者さまに過剰投与による重大な影響を及ぼしていた可能性があり、冷や汗が出ました。 |

輸液ポンプやシリンジポンプなどハイリスクな医療機器を設定した後には、ダブルチェックすることがミス防止には欠かせません。機器を使う前には、設定を指差し呼称する習慣をチームでつけると、インシデントを防げる可能性があります。また、医療機器の操作方法について、定期的に研修を実施し、スタッフが機器を正しく使えるようにしていくことが不可欠です。

関連記事:【事例別】看護師が起こしやすいインシデントと予防策!立ち直れないときの対処法

看護師がヒヤリハットを起こす要因

ヒヤリハットは、個人の能力不足ではなく、職場環境のさまざまな要因が重なって発生します。事故防止のため、次の要因を組織で認識し、改善していく必要があります。

- 多忙による確認不足や思い込み

- 夜勤中の集中力低下

- チーム内の情報共有不足

- 指導不足

- 物品配置や人員配置などの環境要因

これらの要因は、自施設で解決すべき課題です。ひいては、業界全体で議論すべき課題でもあります。そのため、看護師個人を責めることなく、組織として対策を実行していくことが、医療安全の向上につながります。

多忙による確認不足や思い込み

業務量が多いときは、確認手順を省略し、思い込みで判断するリスクが高まります。時間的な余裕がなくチェックを後回しにしたり、「きっと大丈夫だろう」という安易な思い込みが手順の省略につながったりするからです。

たとえば、複数の点滴準備を急ぐあまり、ダブルチェックを口頭だけで済ませてしまうことがあります。また、「いつもの薬だろう」と目視だけで済ませてしまうケースもあります。

忙しさによって業務を省略してしまうことが、ヒヤリハットの発生率を増加させる要因です。

夜勤中の集中力低下

日本看護協会「看護職の夜勤・交代制勤務に関するガイドライン」によると、夜勤帯は、看護師の疲労による集中力と判断力の低下が、エラーを見落とす原因になると指摘されています。夜勤帯は少人数体制に加え、深夜帯や明け方にかけて看護師の疲れが溜まり、普段なら気づくはずの小さなエラーや異常を見落としやすくなるからです。

たとえば、患者さまのバイタルサインに変化があったにもかかわらず、状態変化を見過ごしたり、計算が必要な指示の入力ミスに気づけなかったりする事例も発生しがちです。

同じ夜勤でも、8時間勤務よりも12時間勤務の方が事故を起こす確率が高いため、とくに注意が必要です。

チーム内の情報共有不足

申し送りや記録における情報の伝達漏れや不正確さは、次の担当者の判断ミスを引き起こします。患者さまの状態や指示変更の情報が正確に伝わらないと、次の担当者が誤って判断したり、必要な処置が遅れたりする原因となるからです。

たとえば、口頭の申し送りだけで済ませ、電子カルテへの記録を忘れた結果、情報がしっかりと伝わらず古い手順で処置を進めてしまうケースがあります。

情報共有不足は、ケアの一貫性を損なうことになり、患者さまの安全を脅かす要因となります。

指導不足

新人看護師や異動したばかりのスタッフに対する業務手順の指導が不十分だと、ミスにつながりやすいです。とくに、病棟によって処置の手順やローカルルールが異なる場合、指導なしでは正しい方法がわかりません。

たとえば、慣れない医療機器の使用方法について指導が不十分であると、新人スタッフが設定を誤ってしまったり、手順書に記載のないケースに対応できなかったりします。

指導体制が整っていないと、必要な経験や知識を身につけられないため、病棟ごとの手順の違いに対応できず、ヒヤリハットが起こりやすくなる原因となります。

物品配置や人員配置などの環境要因

整理整頓されていない物品や不適切な人員配置といった環境要因は、ヒューマンエラーが発生しやすい環境になっているため、ミスを引き起こしやすい状況になりがちです。

具体的には、薬剤カートに似た薬が置かれており取り間違えが発生したり、人員が手薄になる時間帯に巡視が遅れ、転倒・転落しそうになったりするケースです。

このような環境要因は、個人の努力では解決できない問題であり、ヒヤリハットを防ぐためには組織的な改善が必要です。

看護師のヒヤリハット報告書の書き方とポイント

報告書を書くことは、組織の安全対策に役立ちます。次のポイントを押さえて記述しましょう。

- 報告書を書く目的は「再発防止」

- 記載内容は「発生日時・場所・経過・要因・対応・学び」

- 感情ではなく事実を記述

これらのポイントを徹底してヒヤリハット報告書を作成することで、原因を深く掘り下げ、改善策を検討できる重要な資料になります。

報告書を書く目的は「再発防止」

報告書を書く際は、「個人を責めることではない」という意識を持ちましょう。

「なぜミスが起こりそうになったのか」を組織で分析し、同じミスを起こさないための対策を練る目的で書かれているため、報告書は安全な仕組み作りのための基礎資料となるのです。

記載内容は「発生日時・場所・経過・要因・対応・学び」

報告書には、次の6つの要素を具体的に記載することが求められます。これらの要素が欠けると、出来事の再現性が失われ、分析ができなくなるからです。

- いつ、どこで(発生日時・場所)

- 何をしようとして気づいたか(経過)

- なぜそれが起こりそうになったか(要因)

- その場での行動(対応)

- 今後自分が注意すべきこと(学び)

これらの要素に沿って書くことで、ヒヤリハット報告書は改善策を検討するための詳細なデータとなるでしょう。

感情ではなく事実を記述

ヒヤリハット報告書には、客観的な事実のみを記述しましょう。感情や推測を記述すると、出来事を正確に分析できなくなり、誤った判断で対策を立ててしまう可能性があります。

「忙しくて余裕がなかった」「たぶん急いでいたから」と書くのではなく、「病棟では緊急入院と術後の管理に対応していた。その際に薬Aを手に取ったが、ラベルの患者名が違うことに気づいた」のように記述します。

客観的な事実のみを記述することで、誰が読んでも同じ状況をイメージできるようになり、再発防止策につながるのです。

ヒヤリハットを看護チームで活かす方法

ヒヤリハットは、報告で終わらせず、チームで情報を共有し、安全システムの改善につなげることが重要です。

- カンファレンスやミーティングで共有する

- 類似事例の再発防止策を話し合う

- リスクマネージャーや上司と協働する

- 看護師が「責められない」環境を整える

これらの方法を通じて、チームの安全に対する意識が向上することで、積極的にヒヤリハットを報告できるようになり、ケアの質を高められるでしょう。

カンファレンスやミーティングで共有する

報告された事例は、特定の個人情報が特定できないよう配慮したうえで、定期的なカンファレンスやミーティングでチームに共有しましょう。

全員が「自分事」として捉え、危険に対する感度を高められることが、事故防止に役立ちます。

類似事例の再発防止策を話し合う

共有された事例に対し、「どうすれば同じミスが起こらないか」をチームで話し合い、実現できる防止策を検討します。個人の注意喚起で終わらせず、マニュアルや物品配置の変更など、システムの改善につなげることが重要です。

リスクマネージャーや上司と協働する

特定の部署内では解決が難しい「人員不足」や「多忙さ」が要因である場合、リスクマネージャーや管理職と協働し、組織の課題として改善を働きかけます。

現場の努力だけでは限界がある課題に対し、組織の上層部と協力して環境改善を進めることが看護師と患者さまの安全につながります。

看護師が「責められない」環境を整える

ヒヤリハット報告が活発におこなわれるためには、「報告しても責められない」という雰囲気を築くことが重要です。看護主任や看護師長は、報告に対し、感謝と建設的なフィードバックを返すように心がけましょう。

関連記事:看護師がミスで落ち込むときのNG行動5つ!対処法を知って乗り越えよう

看護におけるヒヤリハットについてのよくある質問

ここでは、ヒヤリハット報告の件数や対象者、報告のルールなど現場で看護師が抱きやすい疑問にお答えします。

Q1:ヒヤリハットは小さなことでも報告するべきですか?

ヒヤリハットは、どのように小さなことでも報告すべきものです。

その理由は、「スイスチーズモデル」と呼ばれる考え方にあります。これは、いくつもの対策(スライスされたチーズ)を重ねて事故を防ごうとしても、それぞれに小さな穴(ヒューマンエラーやシステムの弱点)があり、穴が一直線に重なると重大な事故につながるというリスク管理の理論です。

つまり、些細なヒヤリハットも、事故が起きる前兆や組織の見えにくい課題を映し出している可能性があるのです。報告を積み重ねることで、チーム全体で対策を講じ、安全な職場づくりにつなげることができます。

Q2:「ヒヤリハットの報告件数が多い=ミスが多い職場」なのですか?

「ヒヤリハットの報告件数が多い=ミスが多い職場」とは限りません。

むしろ、報告件数が多い職場は、「安全意識が高い」「報告しても責められない職場である」と評価できます。スタッフが安心してリスクを報告し、それを教訓として活用できている証拠だからです。ただし、件数の多さだけでは安全度を完全に示すものではありませんが、報告の文化があるというひとつの指標と捉えることができます。

一方で、報告が少ない職場は、潜在的なリスクが隠されている可能性があり、かえって危険な状態にある場合があります。

Q3:新人看護師もヒヤリハットの報告が必要ですか?

新人看護師もヒヤリハットの報告が必要です。

新人は業務手順に慣れておらず「ベテランが見落としがちなマニュアルや手順の穴」を客観的に発見しやすいため、積極的に報告しましょう。

新人看護師ならではの視点が、現場の改善に大いに貢献できるでしょう。

看護におけるヒヤリハットを共有することが安全な医療への第一歩!

ヒヤリハットは、事故を防ぐための貴重な教訓です。組織全体で「責めない文化」を作り、積極的に共有し、システムを改善していくことが、患者さまや看護師を守ることに直結します。

NsPaceCareerでは、安全管理体制が整っており、働きやすい環境づくりに力を入れている訪問看護ステーションの求人情報を紹介しています。現在の職場の安全文化に不安を感じている方は、ぜひ一度ご相談ください。

<参考サイト・文献>

業務上の危険から看護職を守る(安全な職場づくり)|日本看護協会

NsPace Careerナビ 編集部

NsPace Careerナビ 編集部 「NsPace Career ナビ」は、訪問看護ステーションへの転職に特化した求人サイト「NsPace Career」が運営するメディアです。訪問看護業界へのキャリアを考えるうえで役立つ情報をお届けしています。